Votre panier est actuellement vide !

Le volcan d’or, de Jules Verne

Vous vous interrogez probablement sur la présence d’un ouvrage de Jules Verne dans les pages d’actualité culturelle, le célèbre auteur étant mort il y a près de 120 ans… Mais il se trouve qu’une nouvelle édition de son Volcan d’or vient de paraître aux éditions Classiques Garnier. Un roman qui a une histoire un peu particulière, puisqu’il est paru après la mort de Verne dans une édition largement remaniée par son fils Michel. C’est longtemps resté l’unique version – c’est d’ailleurs toujours la version qu’on peut trouver sur des bibliothèques numériques comme Gallica ou Wikisource. Il a fallu attendre 1989 pour que le manuscrit original de Jules Verne soit finalement édité ! Et donc 2024 pour la présente version, éditée par le sociologue Gérard Fabre. Bon connaisseur du versant canadien des Voyages Extraordinaires (qui comprend également Le pays des fourrures et Famille Sans-Nom), Fabre introduit le texte de Verne de belle manière sur une trentaine de pages, replaçant le roman dans le contexte de sa création. Les illustrations de George Roux, bien qu’elles n’aient pu être validées par l’auteur de son vivant, complètent l’ensemble, à l’exception de celles réalisées pour les chapitres ajoutés par Verne fils. Il s’agit donc là d’une belle édition, qui permettra de diffuser plus largement cette œuvre méconnue.

Sur le fond, le roman narre les aventures de deux cousins canadiens qui, suite à un héritage, se retrouvent propriétaires d’un gisement d’or dans le Klondike. L’un veut vendre, mais l’autre est pris de la fièvre de l’or, et les voilà donc partis jusqu’au cercle polaire ! Bien qu’il ait donné son titre au livre, le volcan d’or, ou Golden Mount, met du temps à apparaître dans le récit. La première des deux parties est consacrée presque exclusivement au long voyage des deux protagonistes jusqu’au Klondike, puis à l’exploitation de leur gisement. Au cœur de l’hiver arctique, Verne nous réchauffe tout de même en filant la métaphore volcanique : « C’était à croire que la cité entière allait disparaître sous les blanches couches de ce blizzard comme avaient disparu Pompéi ou Herculanum sous les cendres du Vésuve. » Et les forces telluriques se manifestent avec un puissant tremblement de terre, qui vient mettre fin aux premiers espoirs de richesse des deux cousins. Surgit alors la légende du volcan – et la classique carte au trésor ! – dont le cratère recèlerait tant d’or qu’il n’y aurait qu’à se baisser pour y ramasser des pépites.

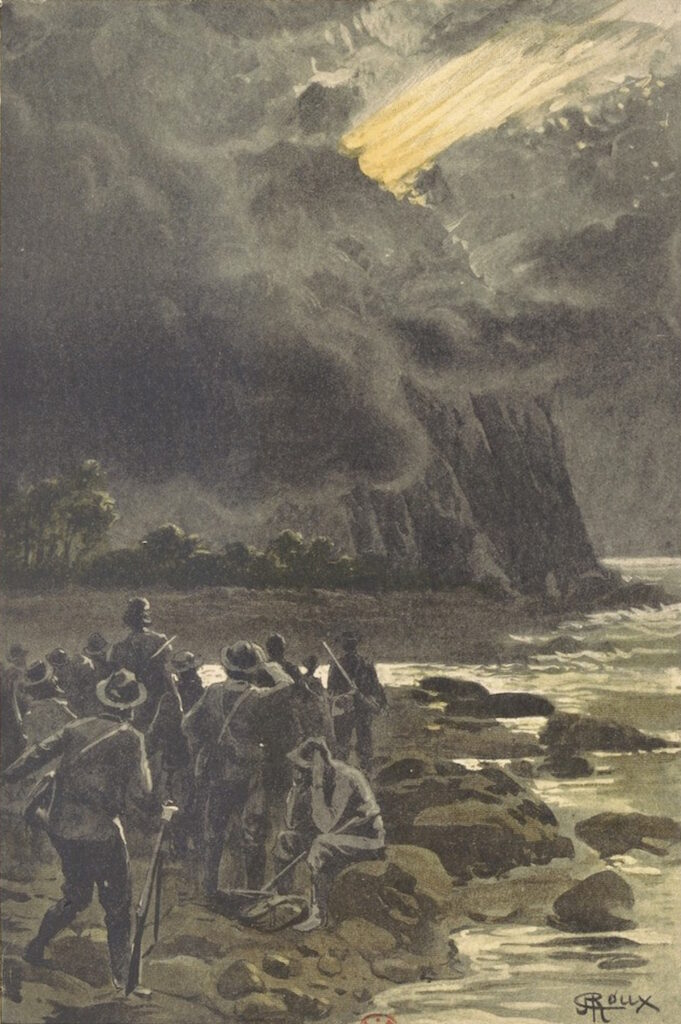

La figure du volcan est un topos de l’œuvre de Verne. On pense évidemment au Voyage au centre de la Terre, où l’entrée se fait dans un cratère islandais et la sortie au Stromboli. On pense aussi à L’Île Mystérieuse, que l’éruption finale fera sombrer ; à Mathias Sandorf, où l’Etna est le théâtre d’un combat épique qui voit un antagoniste précipité dans une solfatare ; ou encore au fantasque Hector Servadac, où la chaleur volcanique permet aux protagonistes de ne pas geler sur leur comète ! Ici néanmoins, la figure du volcan prend une tournure plus inattendue. Car lorsque les deux cousins atteignent enfin le Golden Mount, celui-ci s’est réactivé, et sa fumée les empêche de descendre dans le cratère pour y faire fortune. Pris par le temps (l’été arctique est bref), ils décident alors de provoquer l’éruption ! Ils espèrent qu’en projetant ses matériaux ignés, le volcan éruptera aussi son or… Ils creusent donc une galerie jusqu’à la cheminée afin d’y détourner le cours d’une rivière. Jules Verne décrit tout cela fort bien, même si les spécialistes souriront sans doute à certaines explications géologiques farfelues, comme la communication souterraine des volcans avec les océans. Nous ne divulguerons pas ici comment se termine l’entreprise des deux cousins canadiens, mais l’illustration ci-dessous en donne un petit aperçu…

Verne a écrit Le volcan d’or au crépuscule de sa vie et cela se ressent lors de la lecture, comme Fabre le note à juste titre. Le roman est empreint d’un certain pessimisme, la technique échoue face à la nature. Les Américains sont présentés comme des méchants (de façon un peu trop manichéenne d’ailleurs), et l’auteur n’est pas tendre envers les hommes pris par la fièvre de l’or. La fin n’est rien moins que triomphante, on comprend que Verne fils ait voulu la changer… Cette œuvre méconnue constitue cependant une lecture agréable. C’est également un document intéressant sur les conditions de la ruée vers l’or au Klondike à la fin du xixe siècle, même si la littérature à ce sujet ne manque pas. On pense évidemment à Jack London, qui passa un an dans ces contrées et en rapporta donc un témoignage direct. Verne, à son habitude, se base sur une abondante documentation sans jamais être allé sur place. Son unique incursion au Canada fut une brève visite aux chutes du Niagara lors d’un voyage aux États-Unis. ■

Verne J, 2024. Le volcan d’or. (Fabre G, éditeur.) Classiques Garnier.

Article issu de kīpuka #8, texte diffusé sous licence CC BY-NC-ND.

De véritables volcans d’or

Si le volcan cracheur d’or tel qu’imaginé par Jules Verne tient évidemment de la science-fiction, l’or fait bien partie des éléments chimiques qui peuvent être émis par le volcanisme. Dans les années 1980, plusieurs études ont mis en évidence la présence d’or – en petites quantités – dans les gaz émis par l’Etna et le Kīlauea. De l’or déposé par condensation des gaz a également été trouvé dans des tunnels de laves et fumerolles du volcan Tolbatchik. Et en 1991, une équipe rapportait la découverte[1] de petits cristaux (jusqu’à 60 microns) d’or natif dans des échantillons de neige et de glace collectés à quelques kilomètres du mont Erebus, célèbre volcan actif d’Antarctique. D’après les calculs de cette étude, le volcan émettrait 80 grammes d’or par jour, soit 6 400 € au cours actuel – la majeure partie sous forme de vapeur et non de particules. Pour une raison qui nous échappe, un journal a ressorti les résultats de cette étude au printemps 2024, ce qui a provoqué une ruée vers l’or… médiatique, l’ensemble de la presse reprenant l’histoire de la « découverte » du volcan d’or antarctique, pourtant vieille de plus de trente ans.

[1] Meeker KA, Chuan RL, Kyle PR, Palais JM, 1991. Emission of elemental gold particles from Mount Erebus, Ross Island, Antarctica. Geophys Res Lett 18, doi:10.1029/91GL01928