Après s’être penchée sur deux peintres américains et un peintre anglais, cette rubrique délaisse enfin le monde anglo-saxon pour découvrir des représentations de paysages volcaniques produites par d’autres cultures. Après tout, les volcans sont majoritairement situés dans le monde non-occidental, et les différents peuples qui les côtoient depuis des millénaires n’ont pas manqué de les figurer dans leur art. Partons donc au Japon pour nous intéresser à quelques vues du mont Fuji par l’artiste Tamako Kataoka.

Après deux siècles de sakoku, isolement volontaire de l’archipel pour contrer les velléités occidentales de colonisation et de christianisation, le Japon se rouvre au monde dans la deuxième moitié du xixe siècle. Cette ouverture se traduit dans tous les domaines de la société japonaise, dont les arts graphiques. Le mouvement yōga, littéralement « peinture occidentale », prend alors son essor dans l’archipel. (Cette ouverture n’est pas à sens unique : à la même époque, l’Europe découvre l’art nippon ; le japonisme va durablement influencer le Vieux Continent.) De nombreux artistes du Japon s’emparent des techniques de la peinture à l’huile occidentale, et sont même poussés en ce sens par le gouvernement, soucieux de pas donner une image primitive du pays à l’international (par exemple lors de l’Exposition universelle de Vienne en 1873). Les autorités vont même jusqu’à faire venir trois artistes italiens[1] pour enseigner leur savoir dans la Technical Art School, fondée à Tokyo en 1876.

Le nihonga

Mais tous les artistes japonais ne se convertissent pas au yōga, loin de là. Certains restent fidèles aux techniques ancestrales – même s’ils intègrent des éléments issus de la peinture occidentale comme les ombres. Leur mouvement sera baptisé nihonga, terme qui signifie littéralement « peinture japonaise », mais prend généralement le sens de « peinture traditionnelle ». Cette dualité yōga–nihonga persiste encore de nos jours. Bien sûr ce ne sont pas des compartiments hermétiques, et la peinture nihonga n’a jamais cessé d’être influencée par les différents mouvements artistiques mondiaux ayant éclos pendant son siècle et demi d’existence. En réalité, le nihonga n’est pas tant un mouvement pictural ; il se définit avant tout par la technique, très différente de la peinture à l’huile employée dans l’art occidental et le yōga. Les couleurs sont obtenues en collant des pigments (poudre) au support à l’aide de divers types de pinceaux[2]. La colle (nikawa) est une gélatine d’origine animale ; quant aux pigments, la plupart sont issus de minéraux broyés. L’azurite et la malachite, deux carbonates de cuivre, donnent respectivement le bleu et le vert, tandis que le cinabre (sulfure de mercure) donne le rouge, et la goethite le jaune ocre. Le blanc est du carbonate de calcium obtenu par broyage de coquilles d’huîtres. Des substances animales et végétales complètent le nuancier, comme le rose, issu de coraux, ou le pourpre extrait des racines de grémil (Lithospermum erythrorhizon). L’encre noire est omniprésente – certaines œuvres monochromes n’utilisent qu’elle. Enfin, une des particularités du mouvement nihonga est l’utilisation de feuilles d’argent et d’or, notamment pour rehausser certains contours. Tous ces matériaux sont donc collés sur un support fait de papier ou de soie. Les différents pigments ne sont pas mélangés, la palette présente donc peu de couleurs différentes. Voilà pour un bref aperçu de la technique (pour une version plus détaillée de l’histoire du mouvement nihonga, les lecteurs et lectrices anglophones pourront se référer à l’ouvrage de Chelsea Foxwell ; en français, celui d’Yiching Chen[3] constitue une bonne introduction). Voyons maintenant l’artiste, Tamako Kataoka, puis le sujet, le mont Fuji, avant d’admirer comment l’une s’est emparée de l’autre.

L’artiste

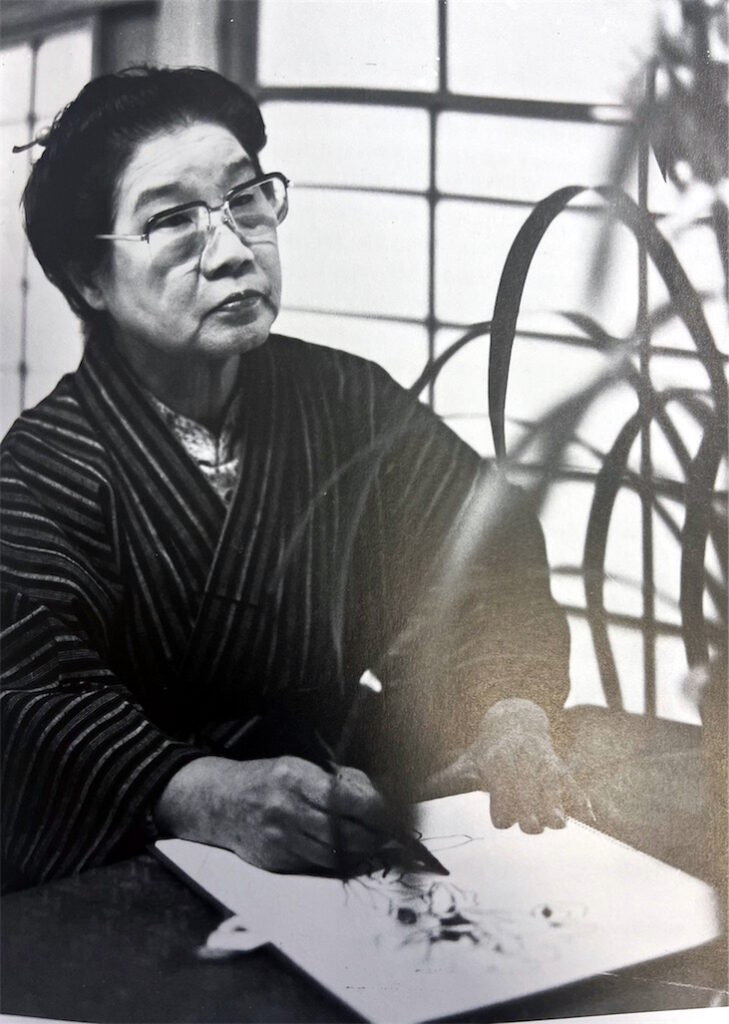

Tamako Kataoka est née à Sapporo, la principale ville de l’île Hokkaidō, en 1905. Aînée de huit enfants, elle se destine d’abord à la médecine mais change d’avis et s’inscrit dans l’école des arts pour jeunes filles de Tokyo, dont elle sort diplômée en 1926. Elle accepte alors un poste d’institutrice dans une école primaire de Yokohama, où elle restera trente ans, menant une carrière d’enseignante en parallèle à sa carrière artistique[4]. Cette double activité la contraint à un rythme effréné : elle se lève à l’aube pour peindre avant de partir à l’école à 7 h 40, et reprend le pinceau en rentrant à 21 h, après avoir donné des cours de soutien… Mais Kataoka ne voit pas son métier d’enseignante comme un frein ; elle considère au contraire qu’il l’aide dans son travail de portraitiste : « L’éducation consiste à regarder les gens, comme la peinture ». Elle rencontre le peintre nihonga Kiyoshi Nakajima, qui l’encourage à soumettre des travaux aux expositions biennales organisées par l’Institut des Arts du Japon. Elle connaît quelques succès, avec des œuvres sélectionnées en 1930 et 1933, avant d’essuyer une longue série d’échecs. Tamako Kataoka suit alors l’enseignement du célèbre peintre nihonga Yukihiko Yasuda, qui devient son mentor. Elle change de statut dans les années 1940, avec plusieurs œuvres sélectionnées – et primées – par l’Institut, dont elle devient membre éminent (dōjin) en 1952. En 1955, ses deux carrières se rejoignent enfin : elle quitte son poste d’institutrice pour retourner à l’école des arts pour jeunes filles de Tokyo, cette fois en tant que professeur de nihonga. En 1966, elle devient responsable du département de peinture japonaise à l’université des arts d’Aichi. C’est à cette période qu’elle commence à peindre le mont Fuji (voir ci-dessous). C’est aussi dans les années 1960 qu’elle réalise sa série la plus connue, baptisée Tsuragamae et constituée de portraits de figures historiques japonaises. Elle continue de peindre et d’enseigner pendant les décennies suivantes, au cours desquelles elle obtient les plus grandes distinctions que le Japon décerne à ses artistes. Tamako Kataoka meurt en 2008 à l’âge de 103 ans.

Le sujet

Le mont Fuji est sans aucun doute le plus célèbre des 121 volcans actifs japonais (chiffre du Global Volcanism Program, qui recense les volcans ayant fait éruption au cours de l’Holocène). C’est le point culminant du pays (3 776 m), visible depuis sa capitale Tokyo. Sa silhouette conique parfaite, souvent coiffée de neige, est un repère familier pour des millions de Japonais, qui le considèrent comme une montagne sacrée. Son apparente tranquillité contribue sans doute à en faire un lieu prisé des touristes, même si cet aspect est trompeur : le volcan a connu de nombreuses éruptions au cours des récents millénaires. Mais la dernière, en 1707–1708, est sans doute déjà trop ancienne pour demeurer dans les mémoires. En attendant qu’il sorte de son sommeil, le mont Fuji apparaît donc comme un large et paisible cône qui a inspiré des générations d’artistes. Les plus célèbres représentations du volcan sont sans doute les Trente-six vues que lui consacra l’artiste japonais Hokusai. Fait intéressant : bien que les estampes de Hokusai aient été réalisées en pleine période d’isolation du Japon, elles présentent des perspectives, une technique pourtant développée dans le seul art occidental à l’époque. Cela montre que malgré le sakoru, l’archipel n’était pas totalement hermétique à l’influence occidentale. Les Néerlandais étaient encore autorisés à faire du commerce dans la baie de Nagasaki ; Hokusai – et d’autres artistes avant lui – a donc bénéficié de leur savoir.

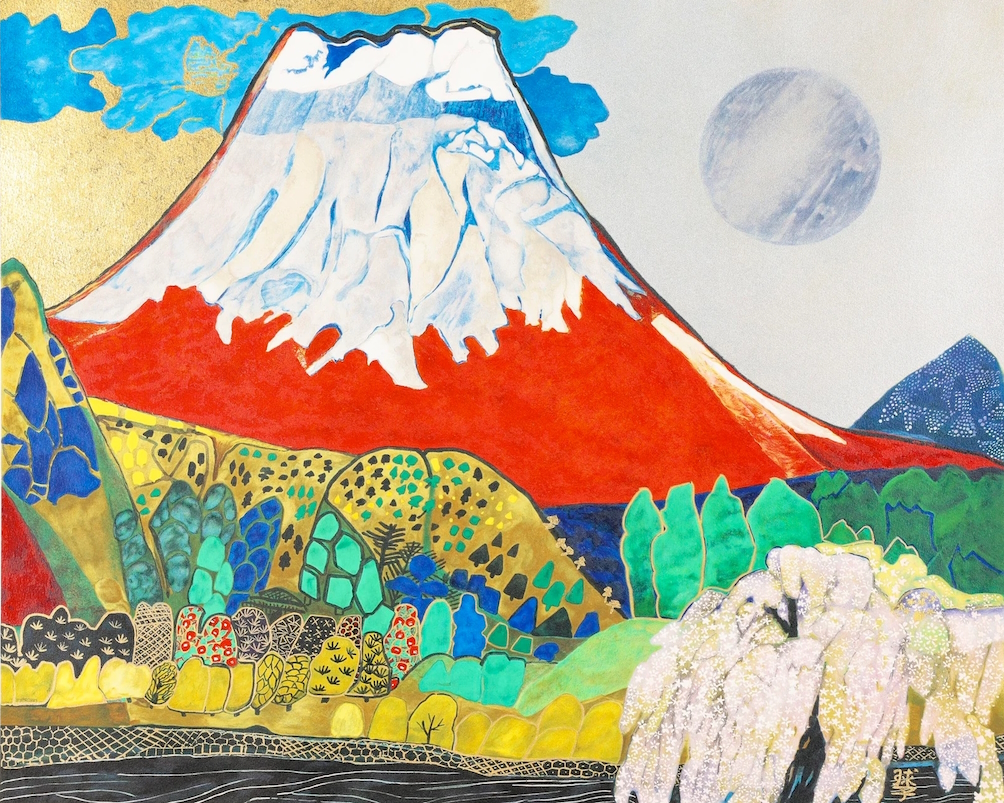

Mais revenons à notre volcan. Le mont Fuji apparaît souvent d’un bleu sombre, la couleur de sa roche basaltique. Dans la plupart des estampes de Hokusai, le volcan est d’ailleurs représenté dans des teintes bleutées – quand il n’est pas recouvert d’un blanc manteau hivernal. Mais dans Vent frais par matin clair, le volcan est figuré en rouge (ci-dessous).

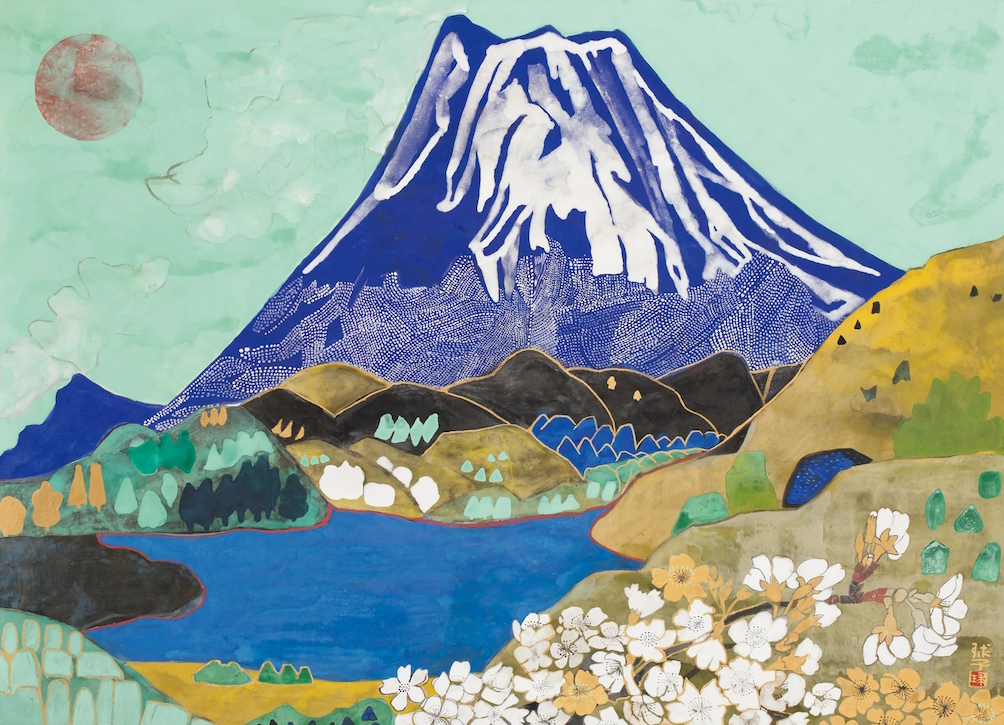

Il ne s’agit pas d’une abstraction : cette vision rare se produit lorsque le sommet enneigé de la montagne sacrée est illuminé par le soleil levant. Ce phénomène est considéré comme un bon présage par les Japonais et a fait l’objet de nombreuses représentations picturales. Outre Hokusai, citons les Fuji rouges de Wada Eisaku, célèbre peintre de style yōga, ou celui de Yuki Ogura, une autre peintre nihonga centenaire, surtout connue pour ses portraits. Quant à notre Tamako Kataoka, elle s’est emparée du sujet sur le tard : ce n’est que dans les années 1960 qu’elle s’est intéressée aux volcans. Mais elle a ensuite représenté le mont Fuji à de nombreuses reprises – clin d’œil à Hokusai, elle expose « 36 vues du mont Fouji » à Paris en 1972. Ses représentations du volcan montrent un style très caractéristique, marqué par de multiples points blancs pour figurer la neige et des contours surlignés à la feuille d’or. Comme beaucoup d’artistes de nihonga, Kataoka reste fidèle aux techniques traditionnelles, mais intègre dans son œuvre une part des styles de son temps. L’époque est alors au pop art, ce qui se ressent dans les aplats de couleurs très vives. Ses Fuji sont quelquefois bleus mais le plus souvent rouges. Kataoka a-t-elle eu la chance de voir l’iconique volcan baigné dans la lumière aurorale à de nombreuses reprises ? Ou l’a-t-elle représenté ainsi sur la base de photos, de souvenirs ? L’histoire ne le dit pas. Mais si cette vision rougeoyante de la montagne sacrée est de bon augure, sans doute l’artiste en a-telle profité : elle peignait encore à cent ans. ■

Article issu de kīpuka #5, texte diffusé sous licence CC BY-NC-ND.

Références

[1] Foxwell C, 2015. Making Modern Japanese-Style Painting: Kano Hogai and the Search for Images. University of Chicago Press

[2] Yamatane Museum of Art [consulté le 7 mars 2024]. What Is Nihonga?

http://www.yamatane-museum.jp/english/nihonga/

[3] Chen Y, 2012. Découvrir la peinture nihon-ga – Art traditionnel japonais. Éditions Eyrolles

[4] Ikeda H, 2024. Archives of Women Artists, Research and Exhibitions [consulté le 7 mars 2024]. Tamako Kataoka. https://awarewomenartists.com/artiste/tamako-kataoka/